"來去自如" 修訂間的差異

(→活動一:硬漢挑擔) |

(→準備材料) |

||

| (未顯示同一使用者於中間所作的 26 次修訂) | |||

| 行 1: | 行 1: | ||

| + | ==科趣== | ||

在一個陡峭峽谷的兩旁住著與世隔絕的三個部落,東邊的山頂族以採礦伐木維生,山腳下的山下族以農漁養殖維生,峽谷的西邊山腰處是以放牧狩獵維生的山腰族。他們藉著一條纜繩和一部神奇的纜車載人運貨互通有無。只因他們熟諳科學原理,設計的纜車完全不需要任何能源就能在山頂、山腰及山腳下之間來去自如。有一天,被一群愛護環境、喜好探究科學原理的台灣高中學生發現,並加以研發出…… | 在一個陡峭峽谷的兩旁住著與世隔絕的三個部落,東邊的山頂族以採礦伐木維生,山腳下的山下族以農漁養殖維生,峽谷的西邊山腰處是以放牧狩獵維生的山腰族。他們藉著一條纜繩和一部神奇的纜車載人運貨互通有無。只因他們熟諳科學原理,設計的纜車完全不需要任何能源就能在山頂、山腰及山腳下之間來去自如。有一天,被一群愛護環境、喜好探究科學原理的台灣高中學生發現,並加以研發出…… | ||

| − | ==實驗目的== | + | ===實驗目的=== |

製作纜車使其能夠在傾斜的纜繩上,來回運送重物。藉著設計及調整的過程體會能量轉換、摩擦力、重心、輪軸、斜面、力矩等物理原理。 | 製作纜車使其能夠在傾斜的纜繩上,來回運送重物。藉著設計及調整的過程體會能量轉換、摩擦力、重心、輪軸、斜面、力矩等物理原理。 | ||

| − | ==實驗原理== | + | ===實驗原理=== |

*能量轉換:減少的重力位能轉換成動能,並克服摩擦力。 | *能量轉換:減少的重力位能轉換成動能,並克服摩擦力。 | ||

*摩擦力:摩擦力扮演雙重角色,一方面阻礙運動,一方面又提供滾動前進所需之反作用力。 | *摩擦力:摩擦力扮演雙重角色,一方面阻礙運動,一方面又提供滾動前進所需之反作用力。 | ||

| 行 9: | 行 10: | ||

*斜面:斜面上的物體因重力而產生的下滑力,促使物體往下運動。 | *斜面:斜面上的物體因重力而產生的下滑力,促使物體往下運動。 | ||

*力矩:合力矩的方向及大小,決定轉動方向及加速之快慢。 | *力矩:合力矩的方向及大小,決定轉動方向及加速之快慢。 | ||

| − | ==競賽方式== | + | |

| − | ===活動一:硬漢挑擔=== | + | ===競賽方式=== |

| + | ====活動一:硬漢挑擔==== | ||

*使用材料 | *使用材料 | ||

**大會提供:底片盒、鐵絲、水電膠布、鐵釘、纜繩、爽身粉、乾抹布、濕抹布、半桶水。 | **大會提供:底片盒、鐵絲、水電膠布、鐵釘、纜繩、爽身粉、乾抹布、濕抹布、半桶水。 | ||

| 行 16: | 行 18: | ||

*競賽說明 | *競賽說明 | ||

*#裝置與場地說明 | *#裝置與場地說明 | ||

| − | ** | + | **纜車:含車身(四片光碟片、管軸、鐵絲)及兩側邊的吊筒甲、中央的吊筒乙(在大會提供的總數量內,吊筒數量不限)。詳細製作方法,請參閱附錄說明。 |

| − | + | **纜繩:400 公分以上長度的軟質電線為纜繩,一端固定於低處 G 點、一端繞過高處 A 點的滑輪並懸掛約 1700 公克的水瓶(約 3 瓶 600mL 礦泉水)當作重物以拉緊電線。可用大會提供的爽滑輪端身粉抹在纜繩上或以濕布擦拭以改變摩擦力。 | |

| − | ** | + | **場地佈置說明:活動一場地圖,如圖 5-1 所示。高處 A 點離地 250 公分,低處 G 點離地 130 公分。AB長 60 公分、BC 長 40 公分、CD 長 60 公分、DE 長 60 公分、EF 長 60 公分、FG 長 80 公分。 |

| − | |||

| − | ** | ||

| − | |||

*操作說明 | *操作說明 | ||

*#每隊在現場製作時間內,製作 2 部活動一使用的纜車;賽前請自製 2 部纜車並帶至大會現場於活動二使用。 | *#每隊在現場製作時間內,製作 2 部活動一使用的纜車;賽前請自製 2 部纜車並帶至大會現場於活動二使用。 | ||

| 行 45: | 行 44: | ||

*#N1:每次由高處運至低處並卸下的鐵釘數為 N1。 | *#N1:每次由高處運至低處並卸下的鐵釘數為 N1。 | ||

*#P1:低處 E~G 點間加權數。 | *#P1:低處 E~G 點間加權數。 | ||

| − | * | + | *##下行未達 E 點,則視為失敗,即加權數 P1=0。 |

| − | * | + | *##下行通過 E 點,停在 E~F 間,加權數 P1=1。 |

| − | * | + | *##下行通過 F 點,加權數 P1=2。 |

*#P2:高處 A~D 點間加權數。 | *#P2:高處 A~D 點間加權數。 | ||

| − | * | + | *##上行未達 D 點,則視為失敗,即加權數 P1=0。 |

| − | * | + | *##上行通過 D 點,停在 C~D 間,加權數 P1=1。 |

| − | * | + | *##上行通過 C 點,停在 B~C 間,加權數 P1=2。 |

| − | * | + | *##上行通過 B 點,加權數 P1=4。 |

**例如:某次兩側邊的甲吊筒內共放置 10 支鐵釘,中央的乙吊筒內共放置 3 支鐵釘,由 A~B 點間釋放下行至 E~F 點間停住了(此時,P1=1)。在原停止處卸下 8 支鐵釘(即 N1=8),調整其餘鐵釘擺放位置後,釋放纜車上行至 B~C 點間停住了(此時,P2=2)。因此,該次所得點數:N1×P1×P2=8×1×2=16。 | **例如:某次兩側邊的甲吊筒內共放置 10 支鐵釘,中央的乙吊筒內共放置 3 支鐵釘,由 A~B 點間釋放下行至 E~F 點間停住了(此時,P1=1)。在原停止處卸下 8 支鐵釘(即 N1=8),調整其餘鐵釘擺放位置後,釋放纜車上行至 B~C 點間停住了(此時,P2=2)。因此,該次所得點數:N1×P1×P2=8×1×2=16。 | ||

**各隊累積 4 分鐘內,每次來回得點數總和,即為該隊活動一總得點數。 | **各隊累積 4 分鐘內,每次來回得點數總和,即為該隊活動一總得點數。 | ||

**依六等第計分法,排序所有參賽隊伍活動一得點後,才為各隊活動一的得分。 | **依六等第計分法,排序所有參賽隊伍活動一得點後,才為各隊活動一的得分。 | ||

| − | ===活動二 挑戰好漢坡=== | + | ====活動二 挑戰好漢坡==== |

*使用材料: | *使用材料: | ||

**大會提供:鐵釘、爽身粉、乾抹布、濕抹布。 | **大會提供:鐵釘、爽身粉、乾抹布、濕抹布。 | ||

| 行 75: | 行 74: | ||

*競賽說明: | *競賽說明: | ||

| − | |||

*#競賽重點:將鐵釘(重物)置於吊筒內,來回往返高低點(調整端)間。比比看誰可以在有限的時間內,運送最多的鐵釘數並挑戰上升陡坡。 | *#競賽重點:將鐵釘(重物)置於吊筒內,來回往返高低點(調整端)間。比比看誰可以在有限的時間內,運送最多的鐵釘數並挑戰上升陡坡。 | ||

*#各隊時間:每隊在被叫號後僅有 30 秒鐘的裝置準備時間(此時可調整纜繩摩擦力、掛上纜車等)、4 分鐘不限來回次數的競賽時間(含兩部纜車交換的時間)、30 秒鐘的撤場善後時間。 | *#各隊時間:每隊在被叫號後僅有 30 秒鐘的裝置準備時間(此時可調整纜繩摩擦力、掛上纜車等)、4 分鐘不限來回次數的競賽時間(含兩部纜車交換的時間)、30 秒鐘的撤場善後時間。 | ||

| 行 86: | 行 84: | ||

##每隊的 2 部纜車在同一纜繩上進行比賽,在開始後到達 2 分鐘時,將第一部纜車交換為第二部纜車重新回到 a~b 點間,開始進行第二部纜車的評分。正在行進的纜車,可以等該次完成後再做交換,各隊總時間仍然維持 4 分鐘,含纜車的交換時間。 | ##每隊的 2 部纜車在同一纜繩上進行比賽,在開始後到達 2 分鐘時,將第一部纜車交換為第二部纜車重新回到 a~b 點間,開始進行第二部纜車的評分。正在行進的纜車,可以等該次完成後再做交換,各隊總時間仍然維持 4 分鐘,含纜車的交換時間。 | ||

##4 分鐘結束時,以纜車所在位置為計分依據。結束後 30 秒內,撤收裝置,並務必將纜繩清潔乾淨,供下一隊比賽使用。由大會工作人員確認完成善後工作。(撤場逾時者,活動二得點乘以百分之九十計) | ##4 分鐘結束時,以纜車所在位置為計分依據。結束後 30 秒內,撤收裝置,並務必將纜繩清潔乾淨,供下一隊比賽使用。由大會工作人員確認完成善後工作。(撤場逾時者,活動二得點乘以百分之九十計) | ||

| − | + | =====得點標準===== | |

| − | + | #活動二單次來回得點數=M1× M2 ×Q1 ×Q2。 | |

| − | + | #M1:調整端高度的加權數。在調整端的支架上,由離地高 150cm 起,往下每隔 5cm 劃一刻度,每一間隔分別代表 0.2、0.4、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4 等點數,如下表所示。建議大會:事先綁上一個可移動的掛勾,掛勾所在的位置愈低坡度愈陡點數愈高。 | |

| − | + | #M2:每次由高處下行至低處時,吊筒乙內的鐵釘總數量為 M2。 | |

| − | <table style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'> | + | #Q1:低處 d~e 點間加權數。 |

| − | <tr style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'> | + | #*下行未達 d 點,則視為失敗,即加權數 Q1=0。 |

| − | + | #*下行通過 d 點,加權數 Q1=1。 | |

| − | + | #Q2:高處 a~c 點間加權數。 | |

| − | + | #*上行未達 c 點,則視為失敗,即加權數 Q2=0。 | |

| − | + | #*上行通過 c 點,加權數 Q2=1。 | |

| − | + | #*上行通過 b 點,停在 a~b 點間,加權數 Q2=2。 | |

| − | + | #各隊累積 4 分鐘內,每次來回得點數總和,即為該隊活動二總得點數。 | |

| − | + | #依六等第計分法,排序所有參賽隊伍活動二得點後,才為各隊活動二的得分。 | |

| − | </tr> | + | <table style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'><tr style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>高度Cm</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>0....95</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>96~100</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>101~105</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>106~110</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>111~115</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>116~120</td></tr> |

| − | <tr style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'> | + | <tr style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>M1</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>......</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>2.2</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>2.0</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>1.8</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>1.6</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>1.4</td></tr><tr style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>高度Cm</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>121~125</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>126~130</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>131~135</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>136~140</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>141~145</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>146~15</td></tr><tr style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>M1</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>1.2</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>1.0</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>0.8</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>0.6</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>0.4</td><td style='center;color:#000;border:1px solid #000;border-collapse:collapse;font-size:14pt;text-align:center;'>0.2</td></tr></table> |

| − | + | ||

| − | + | ====活動三 創意競賽==== | |

| − | + | *使用材料:自製纜車,材料、規格及數量不限。 | |

| − | + | *競賽說明: | |

| − | + | #第一關資格賽: | |

| − | + | ##作品:自製纜車一部。 | |

| − | + | ##地點:活動一的場地。 | |

| − | </ | + | ##成績計算方式:纜車藉由重力作用,依活動一單次來回得點數計算方式 N1×P1×P2 為各隊成績,每隊共有三次操作機會,取其中最高得點數之一次為該隊成績(含運能及時間)。 |

| − | </ | + | ##名額:最多八隊。取單次來回得點數前八名高得點隊伍,進入第二關。 |

| + | #第二關創意賽: | ||

| + | ##資格:通過第一關者,才能參加第二關評比。 | ||

| + | ##評分原則:由以下原則中,每項分別選出較佳的 2 件作品,給予該項得點。 | ||

| + | ###運能:單趟運能最大者(即 N1×P1×P2)得 2 點,次大者得 1 點。 | ||

| + | ###時間:運行來回一次時間最少者得 2 點,次少者得 1 點。 | ||

| + | ###造型:纜車整體造型最獨特、美觀者得 2 點,次者得 1 點。 | ||

| + | ###材料:製作材料最易取得、且做最巧妙之運用者得 2 點,次者得 1 點。 | ||

| + | ###功能:能將纜車做最多功能設計者得 2 點,次者得 1 點。 | ||

| + | ###其他:最具巧思者 2 點。備註:以上第(1)、(2)項於第一關測試中,即一併記錄成績。 | ||

| + | #將第二關得點相加,得點數最高之作品頒發創意獎。 | ||

| + | |||

| + | ===準備材料=== | ||

| + | <img src='http://jendo.org/~%E5%BC%B5%E5%8F%88%E6%87%BF/svg/1.jpg'> | ||

| + | |||

| + | <img src='http://jendo.org/~%E5%BC%B5%E5%8F%88%E6%87%BF/svg/2.jpg'> | ||

| + | |||

| + | <img src='http://jendo.org/~%E5%BC%B5%E5%8F%88%E6%87%BF/svg/3.jpg'> | ||

| + | |||

| + | <img src='http://jendo.org/~%E5%BC%B5%E5%8F%88%E6%87%BF/svg/4.jpg'> | ||

| + | |||

| + | 註 1:鼓勵使用廢棄的光碟片,發揮廢物利用的環保創意觀念。 | ||

| + | |||

| + | 註 2:軸承功能:即操作時整支管狀物必須以相同的角速度轉動。 | ||

| + | 註 3:軟性檢測:穿過定滑輪,鉛直施力能順利拉起、放下一瓶 550cc 的礦泉水者為合格。 | ||

| + | ===時間:共 70 分鐘=== | ||

| − | + | 製作時間:各隊 30 分鐘。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | </ | + | 競賽時間:18 隊,共 40 分鐘。 |

| − | </ | + | ===評分方式=== |

| + | #活動一:四分鐘內,兩部現場製作纜車,單次來回 N1×P1×P2 得點總和排序後依照六等第計分法計點,即為活動一得點成績 X。 | ||

| + | #活動二:四分鐘內,兩部賽前自製纜車,單次來回 M1×M2×Q1×Q2 得點總和排序後依照六等第計分法計點,即為活動二得點成績 Y。 | ||

| + | #「來去自如」單項競賽得點總成績 Z=X+Y,再依六等第計分法計分,決定各隊於本項競賽最後得分成績。 | ||

| + | #單項競賽優勝獎,僅取一隊。依六等第計分排名順序為第一名者獲獎,如有同分,則以活動一成績高者為優勝。 | ||

| + | #活動三:得點最高者,獲頒創意獎。此項評分獨立計算,不列入大會總成績。 | ||

| + | #大會總成績排名,請見「大會活動規章」。 | ||

| + | ===給評審的建議=== | ||

| + | #場地方面 | ||

| + | ##室內外均可,但須有繫纜繩的地方或準備支架。 | ||

| + | ##高處固定滑輪的位置可以三條粗鐵絲繫在鐵窗或欄杆處。三條鐵絲避免在同一平面上,以達穩定之效果;也可以考慮以曬衣桿固定。 | ||

| + | ##低處固定位置可將一木棍綁在課桌椅上,並以重物鎮壓。 | ||

| + | ##每一纜繩之間至少保持 1.5m 間隔,方便操作與評審。 | ||

| + | ##兩固定點的高度、距離請依規定勿改變。 | ||

| + | ##每一站準備 3~4 張椅子,以便於墊高操作及評審用。 | ||

| + | #評審任務方面:建議每一站 2 名裁判,一位在高處端、一位在低處端,共 12 人。 | ||

| + | ##活動一: | ||

| + | ###高處端裁判任務:檢查作品是否合格、計時、計算每次放入底片盒的鐵釘數(請參賽者放入時報數告知)、判斷起點及返回後停止點的位置、監督操作過程。 | ||

| + | ###低處端裁判任務:填寫計分表、計算每次從底片盒取出的鐵釘數(請參賽者取出後算清楚交給裁判)、判斷下行停止點的位置、監督操作過程。 | ||

| + | ##活動二:大致與活動一相同,但高處端裁判需注意乙底片盒裡的鐵釘數及纜繩的柔軟度,必要時進行軟性檢測。低處裁判需記錄每次固定端的位置。 | ||

| + | #其他注意事項: | ||

| + | ##活動一纜繩上的分界位置,可事先以油性筆作記號方便判斷。但不可在纜繩上貼膠帶以免造成纜繩不平順。 | ||

| + | ##活動二則需在纜繩正下方的地板上標示分界點,測量時可用鉛垂線比對纜車位置。(請準備鉛垂線並實際操作看看) | ||

| + | ===單軌纜車參考做法=== | ||

| + | #材料:四片光碟(做車輪)、奇異筆筆管(或粗細適當的管狀物)、粗鐵絲、細棉線、底片盒、膠帶(纏繞在軸上調整軸的粗細)。 | ||

| + | #做法: | ||

| + | ##將奇異筆筆管抽出墨水條和筆心,在軸心處鑽洞,使能穿過粗鐵絲。 | ||

| + | ##將奇異筆筆管穿過四個光碟片,光碟片之間以膠帶纏繞在奇異筆筆管上固定。 | ||

| + | ##兩條細棉線分別繫緊在第 1、2 片及第 3、4 片光碟之間的筆管上。 | ||

| + | ##將粗鐵絲穿過奇異筆筆管的軸心,兩端下彎並作成勾狀。 | ||

| + | ##將底片盒分別掛在鐵絲兩端(可左右各一)及細棉線下端。 | ||

| + | ==多層探究== | ||

| + | ===探究問題=== | ||

| + | ====重力位能如何轉換成動能?==== | ||

| + | <div class='mw-collapsible mw-collapsed' style='width:100%'> | ||

| + | </div> | ||

| + | ====摩擦力如何被克服?==== | ||

| + | <div class='mw-collapsible mw-collapsed' style='width:100%'> | ||

| + | </div> | ||

| + | ====力矩如何增大力量?==== | ||

| + | <div class='mw-collapsible mw-collapsed' style='width:100%'> | ||

| + | </div> | ||

| + | ====摩擦力如何充當反作用力?==== | ||

| + | <div class='mw-collapsible mw-collapsed' style='width:100%'> | ||

| + | </div> | ||

| + | ====為何纜車的重心必須低於支撐點才不會翻覆?==== | ||

| + | <div class='mw-collapsible mw-collapsed' style='width:100%'> | ||

| + | </div> | ||

| − | == | + | ===國小低年級=== |

| + | ===國小中年級=== | ||

| + | ===國小高年級=== | ||

| + | ===國中=== | ||

| + | ===高中=== | ||

| + | [[分類:動手做]][[分類:動能]] | ||

於 2019年10月3日 (四) 07:49 的最新修訂

科趣

在一個陡峭峽谷的兩旁住著與世隔絕的三個部落,東邊的山頂族以採礦伐木維生,山腳下的山下族以農漁養殖維生,峽谷的西邊山腰處是以放牧狩獵維生的山腰族。他們藉著一條纜繩和一部神奇的纜車載人運貨互通有無。只因他們熟諳科學原理,設計的纜車完全不需要任何能源就能在山頂、山腰及山腳下之間來去自如。有一天,被一群愛護環境、喜好探究科學原理的台灣高中學生發現,並加以研發出……

實驗目的

製作纜車使其能夠在傾斜的纜繩上,來回運送重物。藉著設計及調整的過程體會能量轉換、摩擦力、重心、輪軸、斜面、力矩等物理原理。

實驗原理

- 能量轉換:減少的重力位能轉換成動能,並克服摩擦力。

- 摩擦力:摩擦力扮演雙重角色,一方面阻礙運動,一方面又提供滾動前進所需之反作用力。

- 重心:纜車的重心必須低於支撐點才不會翻覆。

- 輪軸:輪與軸的半徑比決定了位移比,也決定作用力的比。

- 斜面:斜面上的物體因重力而產生的下滑力,促使物體往下運動。

- 力矩:合力矩的方向及大小,決定轉動方向及加速之快慢。

競賽方式

活動一:硬漢挑擔

- 使用材料

- 大會提供:底片盒、鐵絲、水電膠布、鐵釘、纜繩、爽身粉、乾抹布、濕抹布、半桶水。

- 自備:光碟片、管狀物(如:奇異筆)、細線、工具(大會不提供電源)。

- 競賽說明

- 裝置與場地說明

- 纜車:含車身(四片光碟片、管軸、鐵絲)及兩側邊的吊筒甲、中央的吊筒乙(在大會提供的總數量內,吊筒數量不限)。詳細製作方法,請參閱附錄說明。

- 纜繩:400 公分以上長度的軟質電線為纜繩,一端固定於低處 G 點、一端繞過高處 A 點的滑輪並懸掛約 1700 公克的水瓶(約 3 瓶 600mL 礦泉水)當作重物以拉緊電線。可用大會提供的爽滑輪端身粉抹在纜繩上或以濕布擦拭以改變摩擦力。

- 場地佈置說明:活動一場地圖,如圖 5-1 所示。高處 A 點離地 250 公分,低處 G 點離地 130 公分。AB長 60 公分、BC 長 40 公分、CD 長 60 公分、DE 長 60 公分、EF 長 60 公分、FG 長 80 公分。

- 操作說明

- 每隊在現場製作時間內,製作 2 部活動一使用的纜車;賽前請自製 2 部纜車並帶至大會現場於活動二使用。

- 纜車由高處載運重物到達低處卸下部分重物,並調整重物的擺放後於原卸物位置釋放纜車,使其自行返回高處。

- 釋放纜車過了 B 點之後,禁止任何方式干擾其行進。如干擾,則此次運行以失敗論不計點。

- 由高處釋放過了 B 點之後,禁止以人為力量轉動輪軸或纏繞棉線,否則該次以失敗論不計點。

- 行進間鐵釘脫落視同失敗,該次不計點。

- 纜車所在位置以前進方向之光碟前緣為準,如下圖 5-2 所示。

- 競賽說明:

- 競賽重點:將鐵釘(重物)置於吊筒內,由高處下送至最低處,又可由低處上送至最高處。比比看誰可以在有限的時間內,運送最多的鐵釘且運送的距離最遠。

- 各隊時間:每隊在被叫號後僅有 30 秒鐘的裝置準備時間(此時可調整纜繩摩擦力、掛上纜車、裝上鐵釘等)、4 分鐘不限來回次數的競賽時間(含兩部纜車交換時間)、30 秒鐘的撤場善後時間。

- 競賽程序與規定:

- 用大會提供及指定自備的材料(需經檢查合格),在 30 分鐘製作時間內完成 2部纜車的製作,準備進行比賽。

- 吊筒甲和乙內放置鐵釘(當重物),在每回開始時,纜車必須由 A~B 點間釋放至低處 E~G 點間,同時將棉線捲起以提升吊筒乙。注意:鐵釘僅在高處提供。

- 取出並調整吊筒甲、乙內的鐵釘數,必須在纜車停止處,取出鐵釘並釋放回纜車,使纜車藉著吊筒及所裝鐵釘的重量返回纜繩高處。

- 重複操作(2)~(3)步驟。

- 在有限的 4 分鐘內,不限來回次數計算。當纜車無法繼續行進或參賽者認為行進不理想時,可以中止當次行進,選擇以纜車所在位置的加權數計點,調整鐵釘後繼續使纜車上行返回高處,完成此趟記點成績;或選擇放棄此次行進,取回纜車重新由高處 A~B 點間再次釋放。

- 每隊的 2 部纜車在同一纜繩上進行比賽,在開始後到達 2 分鐘時,將第一部纜車交換為第二部纜車重新回到 A~B 點間,開始進行第二部纜車的評分。正在行進的纜車,可以等該次完成後再做交換,各隊總時間仍然維持 4 分鐘,含纜車的交換時間。

- 4 分鐘結束時,以纜車所在位置為計分依據。結束後 30 秒內,撤收裝置,供下一隊比賽使用。由大會工作人員確認完成善後工作(撤場逾時者,活動一得點乘以百分之九十計)。

- 得點標準:

- 活動一單次來回得點數=N1×P1×P2

- N1:每次由高處運至低處並卸下的鐵釘數為 N1。

- P1:低處 E~G 點間加權數。

- 下行未達 E 點,則視為失敗,即加權數 P1=0。

- 下行通過 E 點,停在 E~F 間,加權數 P1=1。

- 下行通過 F 點,加權數 P1=2。

- P2:高處 A~D 點間加權數。

- 上行未達 D 點,則視為失敗,即加權數 P1=0。

- 上行通過 D 點,停在 C~D 間,加權數 P1=1。

- 上行通過 C 點,停在 B~C 間,加權數 P1=2。

- 上行通過 B 點,加權數 P1=4。

- 例如:某次兩側邊的甲吊筒內共放置 10 支鐵釘,中央的乙吊筒內共放置 3 支鐵釘,由 A~B 點間釋放下行至 E~F 點間停住了(此時,P1=1)。在原停止處卸下 8 支鐵釘(即 N1=8),調整其餘鐵釘擺放位置後,釋放纜車上行至 B~C 點間停住了(此時,P2=2)。因此,該次所得點數:N1×P1×P2=8×1×2=16。

- 各隊累積 4 分鐘內,每次來回得點數總和,即為該隊活動一總得點數。

- 依六等第計分法,排序所有參賽隊伍活動一得點後,才為各隊活動一的得分。

活動二 挑戰好漢坡

- 使用材料:

- 大會提供:鐵釘、爽身粉、乾抹布、濕抹布。

- 自備:纜車(製作材料數量、規格同活動一,但膠帶種類及數量不限)、纜繩(可加工,但懸掛的重物由大會統一)。

- 競賽說明:挑戰上升的坡度。

- 裝置與場地說明:纜車同活動一之說明。

纜繩

- 自備軟質電線為纜繩,需經裁判做軟性檢測合格後才可使用。如不合規定,則以大會提供活動一用的纜繩進行比賽,且所得點數乘以 80%計。

- 纜繩表面可加工以改變摩擦力。

場地佈置說明

纜繩裝置及場地如圖 5-3,在滑輪鉛直投影於地面處作一標誌點 a , 在調整端鉛直投影於地面處作一標誌點 e 。地面 ae 直線兩端間的水平距離固定為 200cm。

- 在 a~e 之間,ab 長 50cm、bc 長 40cm、cd 長 60cm、de 長 50cm。

- 高處 a 點離地高 250cm,低處 e 點調整端的固定位置,在離地高 90~150cm 內可自行決定。

- 一端在高處 a 點穿過滑輪並懸掛約 1700 公克的水瓶(約 3 瓶 600mL 礦泉水)當作重物以拉緊電線。調整端,各隊事先繫成圓環狀或繫上掛勾以節省安裝時間。

- 競賽說明:

- 競賽重點:將鐵釘(重物)置於吊筒內,來回往返高低點(調整端)間。比比看誰可以在有限的時間內,運送最多的鐵釘數並挑戰上升陡坡。

- 各隊時間:每隊在被叫號後僅有 30 秒鐘的裝置準備時間(此時可調整纜繩摩擦力、掛上纜車等)、4 分鐘不限來回次數的競賽時間(含兩部纜車交換的時間)、30 秒鐘的撤場善後時間。

- 競賽程序與規定:

- 大會提供及指定自備的材料(需經檢查合格),準備進行比賽。

- 吊筒甲和乙內放置鐵釘(當重物),吊筒乙內之鐵釘「總數」不得超過 7 支,在每回開始時,纜車必須由 a~b 點間鉛直上方的纜繩釋放至低處 d~e 點間鉛直上方的纜繩,同時將棉線捲起以提升吊筒乙。注意:鐵釘僅在高處提供。

- 取出並調整吊筒甲、乙內的鐵釘數(每個吊筒內的鐵釘數不限),必須在纜車停止處,取出鐵釘並釋放回纜車,使纜車藉著吊筒及所裝鐵釘的重量返回纜繩高處。

- 重複操作(2)~(3)步驟。每次重新操作均可調整纜繩摩擦力及調整端高度。

- 在有限的 4 分鐘內,不限來回次數計算。當纜車無法繼續行進或參賽者認為行進不理想時,可以中止當次行進,選擇以纜車所在位置的加權數計點,調整鐵釘後繼續使纜車上行返回高處,完成此趟記點成績;或選擇放棄此次行進,取回纜車重新由高處 A~B 點間再次釋放。

- 每隊的 2 部纜車在同一纜繩上進行比賽,在開始後到達 2 分鐘時,將第一部纜車交換為第二部纜車重新回到 a~b 點間,開始進行第二部纜車的評分。正在行進的纜車,可以等該次完成後再做交換,各隊總時間仍然維持 4 分鐘,含纜車的交換時間。

- 4 分鐘結束時,以纜車所在位置為計分依據。結束後 30 秒內,撤收裝置,並務必將纜繩清潔乾淨,供下一隊比賽使用。由大會工作人員確認完成善後工作。(撤場逾時者,活動二得點乘以百分之九十計)

得點標準

- 活動二單次來回得點數=M1× M2 ×Q1 ×Q2。

- M1:調整端高度的加權數。在調整端的支架上,由離地高 150cm 起,往下每隔 5cm 劃一刻度,每一間隔分別代表 0.2、0.4、0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4 等點數,如下表所示。建議大會:事先綁上一個可移動的掛勾,掛勾所在的位置愈低坡度愈陡點數愈高。

- M2:每次由高處下行至低處時,吊筒乙內的鐵釘總數量為 M2。

- Q1:低處 d~e 點間加權數。

- 下行未達 d 點,則視為失敗,即加權數 Q1=0。

- 下行通過 d 點,加權數 Q1=1。

- Q2:高處 a~c 點間加權數。

- 上行未達 c 點,則視為失敗,即加權數 Q2=0。

- 上行通過 c 點,加權數 Q2=1。

- 上行通過 b 點,停在 a~b 點間,加權數 Q2=2。

- 各隊累積 4 分鐘內,每次來回得點數總和,即為該隊活動二總得點數。

- 依六等第計分法,排序所有參賽隊伍活動二得點後,才為各隊活動二的得分。

| 高度Cm | 0....95 | 96~100 | 101~105 | 106~110 | 111~115 | 116~120 |

| M1 | ...... | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |

| 高度Cm | 121~125 | 126~130 | 131~135 | 136~140 | 141~145 | 146~15 |

| M1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

活動三 創意競賽

- 使用材料:自製纜車,材料、規格及數量不限。

- 競賽說明:

- 第一關資格賽:

- 作品:自製纜車一部。

- 地點:活動一的場地。

- 成績計算方式:纜車藉由重力作用,依活動一單次來回得點數計算方式 N1×P1×P2 為各隊成績,每隊共有三次操作機會,取其中最高得點數之一次為該隊成績(含運能及時間)。

- 名額:最多八隊。取單次來回得點數前八名高得點隊伍,進入第二關。

- 第二關創意賽:

- 資格:通過第一關者,才能參加第二關評比。

- 評分原則:由以下原則中,每項分別選出較佳的 2 件作品,給予該項得點。

- 運能:單趟運能最大者(即 N1×P1×P2)得 2 點,次大者得 1 點。

- 時間:運行來回一次時間最少者得 2 點,次少者得 1 點。

- 造型:纜車整體造型最獨特、美觀者得 2 點,次者得 1 點。

- 材料:製作材料最易取得、且做最巧妙之運用者得 2 點,次者得 1 點。

- 功能:能將纜車做最多功能設計者得 2 點,次者得 1 點。

- 其他:最具巧思者 2 點。備註:以上第(1)、(2)項於第一關測試中,即一併記錄成績。

- 將第二關得點相加,得點數最高之作品頒發創意獎。

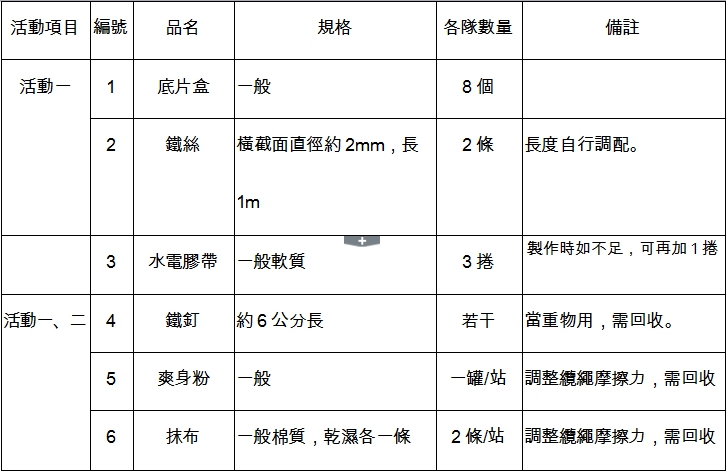

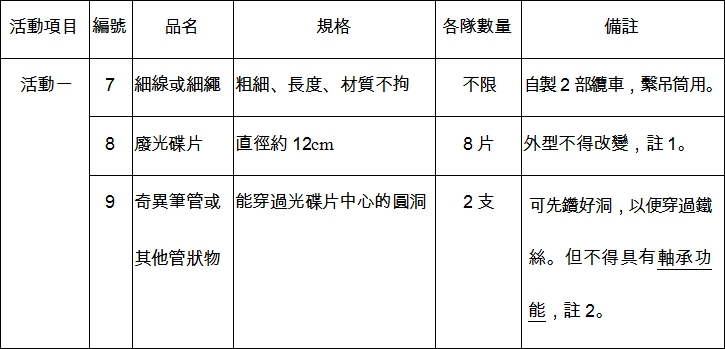

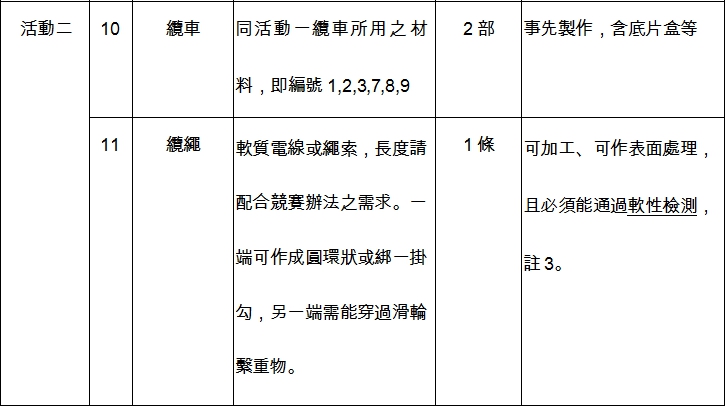

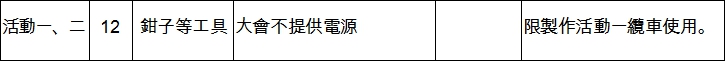

準備材料

註 1:鼓勵使用廢棄的光碟片,發揮廢物利用的環保創意觀念。

註 2:軸承功能:即操作時整支管狀物必須以相同的角速度轉動。

註 3:軟性檢測:穿過定滑輪,鉛直施力能順利拉起、放下一瓶 550cc 的礦泉水者為合格。

時間:共 70 分鐘

製作時間:各隊 30 分鐘。

競賽時間:18 隊,共 40 分鐘。

評分方式

- 活動一:四分鐘內,兩部現場製作纜車,單次來回 N1×P1×P2 得點總和排序後依照六等第計分法計點,即為活動一得點成績 X。

- 活動二:四分鐘內,兩部賽前自製纜車,單次來回 M1×M2×Q1×Q2 得點總和排序後依照六等第計分法計點,即為活動二得點成績 Y。

- 「來去自如」單項競賽得點總成績 Z=X+Y,再依六等第計分法計分,決定各隊於本項競賽最後得分成績。

- 單項競賽優勝獎,僅取一隊。依六等第計分排名順序為第一名者獲獎,如有同分,則以活動一成績高者為優勝。

- 活動三:得點最高者,獲頒創意獎。此項評分獨立計算,不列入大會總成績。

- 大會總成績排名,請見「大會活動規章」。

給評審的建議

- 場地方面

- 室內外均可,但須有繫纜繩的地方或準備支架。

- 高處固定滑輪的位置可以三條粗鐵絲繫在鐵窗或欄杆處。三條鐵絲避免在同一平面上,以達穩定之效果;也可以考慮以曬衣桿固定。

- 低處固定位置可將一木棍綁在課桌椅上,並以重物鎮壓。

- 每一纜繩之間至少保持 1.5m 間隔,方便操作與評審。

- 兩固定點的高度、距離請依規定勿改變。

- 每一站準備 3~4 張椅子,以便於墊高操作及評審用。

- 評審任務方面:建議每一站 2 名裁判,一位在高處端、一位在低處端,共 12 人。

- 活動一:

- 高處端裁判任務:檢查作品是否合格、計時、計算每次放入底片盒的鐵釘數(請參賽者放入時報數告知)、判斷起點及返回後停止點的位置、監督操作過程。

- 低處端裁判任務:填寫計分表、計算每次從底片盒取出的鐵釘數(請參賽者取出後算清楚交給裁判)、判斷下行停止點的位置、監督操作過程。

- 活動二:大致與活動一相同,但高處端裁判需注意乙底片盒裡的鐵釘數及纜繩的柔軟度,必要時進行軟性檢測。低處裁判需記錄每次固定端的位置。

- 活動一:

- 其他注意事項:

- 活動一纜繩上的分界位置,可事先以油性筆作記號方便判斷。但不可在纜繩上貼膠帶以免造成纜繩不平順。

- 活動二則需在纜繩正下方的地板上標示分界點,測量時可用鉛垂線比對纜車位置。(請準備鉛垂線並實際操作看看)

單軌纜車參考做法

- 材料:四片光碟(做車輪)、奇異筆筆管(或粗細適當的管狀物)、粗鐵絲、細棉線、底片盒、膠帶(纏繞在軸上調整軸的粗細)。

- 做法:

- 將奇異筆筆管抽出墨水條和筆心,在軸心處鑽洞,使能穿過粗鐵絲。

- 將奇異筆筆管穿過四個光碟片,光碟片之間以膠帶纏繞在奇異筆筆管上固定。

- 兩條細棉線分別繫緊在第 1、2 片及第 3、4 片光碟之間的筆管上。

- 將粗鐵絲穿過奇異筆筆管的軸心,兩端下彎並作成勾狀。

- 將底片盒分別掛在鐵絲兩端(可左右各一)及細棉線下端。