"綠光干涉與粒子、波雙重性" 修訂間的差異

| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||

| 行 1: | 行 1: | ||

| − | === | + | ====(一)先備知識==== |

| − | + | *光子和電子都具有:粒子/波雙重性,會出現類似的雙狹縫干涉條紋。 | |

| − | == | + | *#都遵守:λ =h/p ,波長=普朗克常數/動量 |

| − | + | *#對光子來說波振輻的大小代表電磁場的大小。 | |

| − | + | *#對電子來說,波振輻的平方等於等於電子出現的機率。 | |

| − | + | <table class=nicetable> | |

| − | < | + | <tr><th>紅光</th><th>綠光</th><th>藍光</th><th>用200伏特加速的電子</th><th>用200伏特加速的質子</th><th>秒速40米150克的棒球</th></tr> |

| − | + | <tr><th>7×10<sup>-7</sup></th><th>5.3×10<sup>-7</sup></th><th>4.6×10<sup>-7</sup></th><th>8.7×10<sup>-11</sup></th><th>2×10<sup>-12</sup></th><th>1.1×10<sup>-34</sup></th></tr> | |

| − | < | + | </table> |

| − | + | *在微觀世界中,電子是可以「同時」出現在甲地,也「同時」出現在乙地,只是分別在甲地與乙地被找到的機率各有不同,其出現機率由波函數表達。 | |

| − | * | + | *1927年,貝爾實驗室將電子射向鎳結晶,發現其繞射圖譜電子被證實有波的性質。 |

| − | + | *速度以每秒40米,質量為0.15公斤的棒球,其波長為 10<sup>-34</sup> ,比原子核還要小很多很多,根本測不出來。 | |

| − | * | + | *1999年,富勒烯被測出有波的性質。 |

| − | * | + | <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Fullerene-C60.png' width=100px height=100px /> |

| − | |||

| − | * | ||

| − | === | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ====(二)操作==== | |

| − | < | + | #每組發一隻雷射筆,一張紙,一支 0.5 mm 自動鉛筆芯,夾子大小各一,同學自備可調焦距的手機。 |

| − | < | + | #每組三人以上分工,一人持夾子和雷射筆,並持筆芯中分雷射筆;一人拿紙和尺,映照出雙狹縫干涉條紋,並用刻度尺對準干涉圖樣;一人用手機拍下來。 |

| − | + | #算出干涉條紋間隔。 | |

| − | + | #運用公式: | |

| + | #:光程差(1波長)/狹縫間距(0.5mm)=sinθ ≈ tanθ=亮紋間隔/筆紙間距(約四米) | ||

| + | <img src='http://science4everyone.net/file/共用/雙狹縫干涉.png' width=250px height=*/> | ||

| + | *活動照片 | ||

| + | <table class=nicetable> | ||

| + | <tr bgcolor=#ffff66> | ||

| + | <th>實驗材料</th> | ||

| + | <th>筆芯史雷射光產生雙狹縫干涉</th> | ||

| + | <th>量測干涉條紋間距</th> | ||

| + | </tr> | ||

| − | + | <tr> | |

| − | < | + | <td> |

| − | < | + | <img src='http://science4everyone.net/s4e/公開課pic/108物質科學I/1030物質的組成/活動/粒子、波雙向性/雙狹縫干涉材料.jpg' width=225px height=*/> |

| − | < | + | </td> |

| − | + | <td> | |

| − | + | <img src='http://science4everyone.net/s4e/公開課pic/108物質科學I/1030物質的組成/活動/粒子、波雙向性/用長尾夾固定雷射筆1.jpg' width=300px height=*/> | |

| − | < | + | </td> |

| − | < | + | <td> |

| − | + | <img src='http://science4everyone.net/s4e/公開課pic/108物質科學I/1030物質的組成/活動/粒子、波雙向性/測量干涉間距1.jpg' width=350px height=*/> | |

| − | + | </td> | |

| − | < | + | |

| − | < | + | </tr> |

| − | + | </table> | |

| − | + | *注意:筆芯貼著雷射筆筆尖,垂直對準雷射筆中央,盡量剛好把雷射光切一半 | |

| − | + | ||

| − | + | ====(三)探究問題==== | |

| − | + | <s4e> | |

| − | + | pid=354 | |

| − | + | show=問題探究 | |

| − | + | </s4e> | |

| − | |||

於 2025年4月4日 (五) 22:37 的最新修訂

(一)先備知識

- 光子和電子都具有:粒子/波雙重性,會出現類似的雙狹縫干涉條紋。

- 都遵守:λ =h/p ,波長=普朗克常數/動量

- 對光子來說波振輻的大小代表電磁場的大小。

- 對電子來說,波振輻的平方等於等於電子出現的機率。

| 紅光 | 綠光 | 藍光 | 用200伏特加速的電子 | 用200伏特加速的質子 | 秒速40米150克的棒球 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7×10-7 | 5.3×10-7 | 4.6×10-7 | 8.7×10-11 | 2×10-12 | 1.1×10-34 |

- 在微觀世界中,電子是可以「同時」出現在甲地,也「同時」出現在乙地,只是分別在甲地與乙地被找到的機率各有不同,其出現機率由波函數表達。

- 1927年,貝爾實驗室將電子射向鎳結晶,發現其繞射圖譜電子被證實有波的性質。

- 速度以每秒40米,質量為0.15公斤的棒球,其波長為 10-34 ,比原子核還要小很多很多,根本測不出來。

- 1999年,富勒烯被測出有波的性質。

(二)操作

- 每組發一隻雷射筆,一張紙,一支 0.5 mm 自動鉛筆芯,夾子大小各一,同學自備可調焦距的手機。

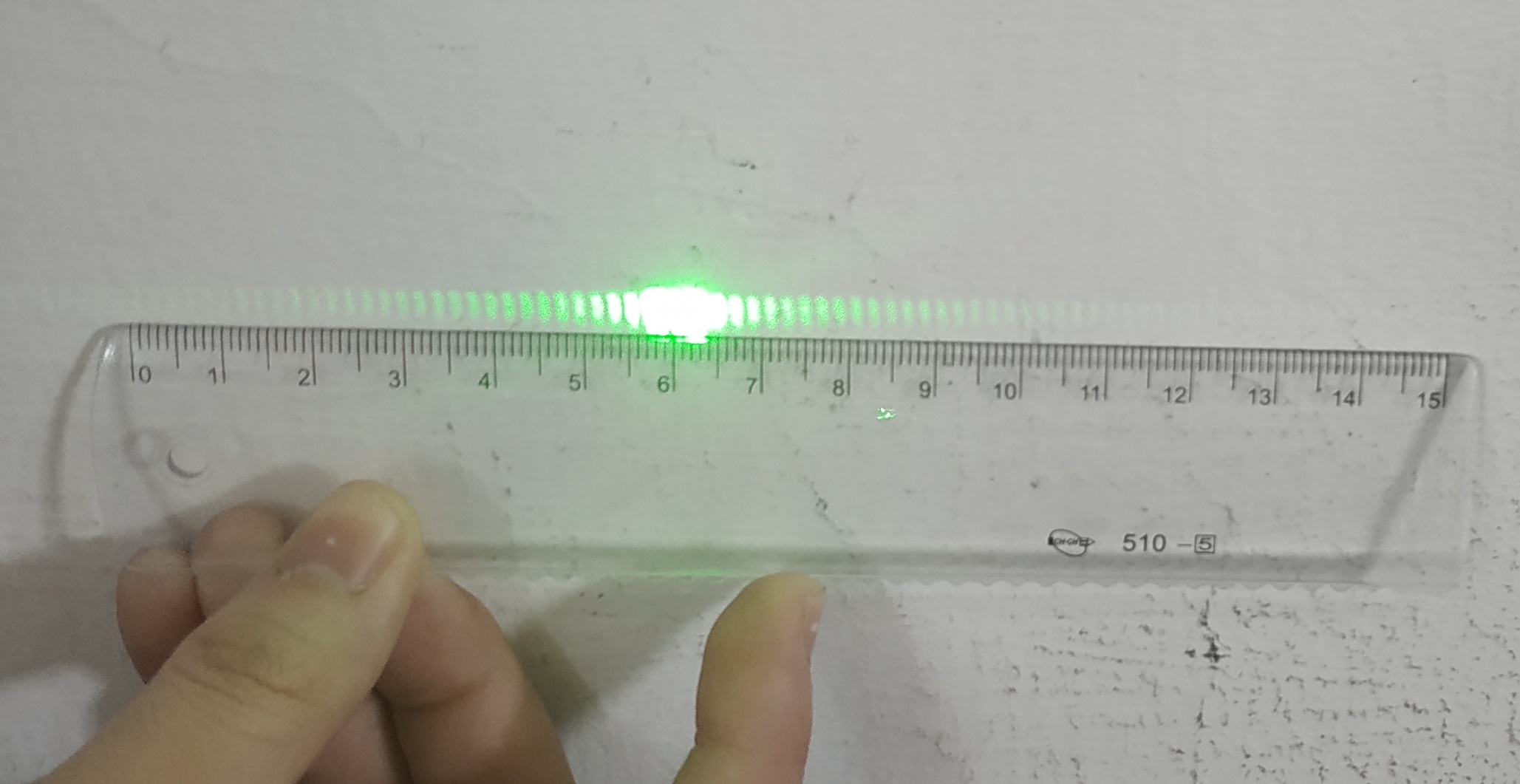

- 每組三人以上分工,一人持夾子和雷射筆,並持筆芯中分雷射筆;一人拿紙和尺,映照出雙狹縫干涉條紋,並用刻度尺對準干涉圖樣;一人用手機拍下來。

- 算出干涉條紋間隔。

- 運用公式:

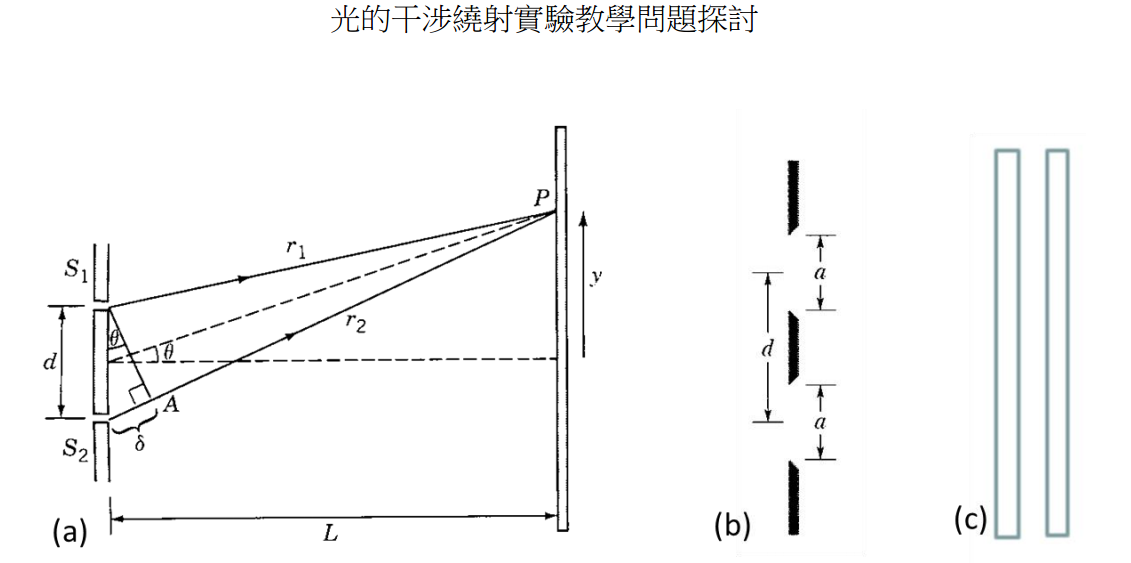

- 光程差(1波長)/狹縫間距(0.5mm)=sinθ ≈ tanθ=亮紋間隔/筆紙間距(約四米)

- 活動照片

| 實驗材料 | 筆芯史雷射光產生雙狹縫干涉 | 量測干涉條紋間距 |

|---|---|---|

|

|

|

|

- 注意:筆芯貼著雷射筆筆尖,垂直對準雷射筆中央,盡量剛好把雷射光切一半

(三)探究問題

請拍照上傳過程與結果照片。

- Ans: 略

在紙上端正寫出組內分工以及計算波長的算式,並上傳照片。

- Ans: 略

討論各組結果為何不同?

- Ans: 實驗中有各種不同的誤差。

踢除極端值,全班各組做平均。

- Ans: 略

上網查出綠光雷射的波長,並跟實驗數據做比較。

- Ans: 比較誤差大小,是否在兩個數量級以內。